И. Е. Репин "Заметки в биографии"

(Ответы на вопросы Сергея Эрнста, 1926 г.)

Публикуемые рукописи И. Е. Репина являются черновиками его писем к своему биографу Сергею Ростиславовичу Эрнсту, автору монографии “Илья Ефимович Репин”, изданной в Ленинграде Комитетом популяризации художественных изданий в 1927 году.

В связи с работой над этой книгой Эрнсту понадобилось уточнить ряд фактов биографического и творческого порядка. С этой целью он обратился к Репину с “вопросником”, на который художником были даны подробные ответы, позволившие автору монографии внести в нее существенные коррективы. В 1926 г. книга в корректурных листах была послана Репину в Куоккала для просмотра. По замечанию Эрнста Репин дополнил ее “многими драгоценными сведениями из запаса своей памяти”. Это в сильной степени обогатило книгу и сделало ее одной из лучших работ о Репине. И. Э. Грабарь считает, что только монография Эрнста “из всех существующих книг, посвященных Репину, имеет ценность первоисточника”.

В архиве Дома-музея Репина Пенаты, находящемся сейчас в Академии художеств в С.-Петербурге, хранятся письма Эрнста к Репину. В одном из них, датированном 18 августа 1925 г., мы находим “вопросы к Репину”, на которые, по выражению самого художника, он откликнулся подробнейшими “писаниями”. Об этом Репин пишет в письме к К. И. Чуковскому 18 марта 1926 г.: “Эрнсту на его лаконические вопросы я писал ответы кажется более двух недель и вот этакую рукопись (писали вдвоем с Ильей Васильевичем [Илья Васильевич Репин — племянник И. Е. Репина, живший с ним в Пенатах.]) я послал ему... Там и военное поселение, с корпусом топографов, и Академия художеств, и мастерская Бунакова, и рабочий батальон, и чугуевские балы и т. д. ...Прошло уже около месяца, ответа нет. Уж я подумал: вот если бы Эрнст подарил Вам мои хартии (они, кажется, недурно переписаны)”.

Последнее замечание Репина, а также отдельные строчки писем Эрнста к Вере Ильиничне Репиной дают основания предполагать, что Илья Ефимович послал Эрнсту экземпляр своих ответов, переписанный с его черновиков В. И. Репиной или же его племянником И. В. Репиным. Восемь листов публикуемых ниже рукописей Репина являются как раз этими черновиками. Они написаны чернилами на двух сторонах листа. Эти рукописи приобретены были художником И. И. Бродским в 1939 г. у частного лица. По-видимому, это одна из многочисленных частиц тех богатств, находившихся в Пенатах, которые были распылены по всему свету после смерти художника, а может быть и при его жизни, по вине людей, окружавших его в последние годы жизни.

Для того, чтобы смысл ответов Репина был ясен, приводим вопросы Эрнста из его письма к престарелому художнику, написанного 18 августа 1923 г. из Парижа (Архив Академии художеств):

1) Имя и отчество художника Бунакова? Характер его работ? Имел ли он на Вас чисто личное влияние?

2) Правильна ли дата Вашего приезда в Петербург — 1 ноября 1863 г.?

3) Кто были первые Ваши знакомые в Петербурге? Где Вы жили первые дни? Когда первый раз Вы были в Академии художеств?

4) Кто из русских художников 1860 — 1870-х годов, кроме Крамского, оказал на Вас влияние или был Вам дорог своим творчеством?

5) Ваши отношения с П. П. Чистяковым — когда Вы с ним познакомились, пользовались ли Вы в Академии или вне ее его советами и уроками?

6) Какой характер имеет Ваша программа “Диоген”, когда она написана, какого размера и где находится ныне?

7) Небольшая картина “Воздушный поцелуй”, бывшая на академической выставке 1865 г. под названием “Приготовление к экзамену” — когда она написана, кто для нее позировал и есть ли это первая законченная картина, исполненная Вами в Петербурге?

8) Программа “Избиение первенцев египетских” исполнена Вами два раза? Первый раз в 1865 г. (об этом эскизе масляными красками пишет В. В. Стасов в своей первой статье о Вас) и второй раз — в 1869 г. (этот эскиз, получивший серебряную медаль, передан ныне из Музея Академии художеств в Русский музей).

9) Занимались ли Вы живописью во время первого своего пребывания в Италии?

10) Каковы обстоятельства написания портрета И. С. Тургенева в Париже и не повторили ли Вы этот портрет позже?

11) “Кафе в Париже” писано в 1874 г. и 1875 г.? Изображает ли эта картина определенное место? После Салона 1875 г. Вы писали ее снова? Когда картина исполнена вполне? Каковы ее размеры и где она находится ныне?

12) Кто из французских художников того времени заинтересовал Вас?

13) Когда и где писан великолепный портрет И. И. Шишкина, который находился или еще находится на Вашей выставке в Русском музее — на нем еще две подписи “И. Репин 1876” и “И. Репин 1877”. В обеих подписях последние цифры даты помечены очень неясно и П. И. Нерадовский считает, что следует читать не 1877 г., а 1871 г. Правильно ли это?

14) Когда закончен вариант “Крестного хода” Третьяковской галлереи — “Крестный ход в дубовом лесу”, где он находится сейчас?

15) Когда Вы получили заказ написать “Прием Александром III волостных старшин во дворе Петровского дворца” — в 1885 г. или в 1888 г.? Где Вы писали этюды для этой картины? Позировали ли для нее Александр III, Мария Федоровна и царские дети? Когда картина закончена?

16) Кто позировал для главных персонажей “Запорожцев”?

17) Когда Вы окончательно переехали из Петербурга в Куоккалу?

18) Не можете ли Вы указать какие-либо печатные источники, каталоги, статьи, воспроизведения, касающиеся Ваших недавних работ — 1917 — 1925 гг., сведения о них доходили до Петербурга только случайно и отрывочно.

Ответы Репина Эрнсту имеют два варианта, существенно дополняющие друг друга. Первый из них, обрывающийся на восьмом вопросе (о программной картине на серебряную медаль “Избиение первенцев египетских”), по-видимому, имел продолжение и являлся развитием в более подробной форме тех ответов, носящих анкетный характер, которые даются Репиным под номерами, в соответствии с порядком вопросов Эрнста. Эти ответы составляют второй раздел публикации. Отдельно публикуется рукопись, названная Репиным “О Чистякове”, выделенная им и значительно дополняющая сведения об этом художнике, данные Репиным в “Ответах”.

Репин придавал значение своим автобиографическим заметкам, написанным в ответ на вопросы Эрнста. В заключительной части цитированного письма Репина к К. И. Чуковскому имеются такие строки: “Сейчас, во время писания сего письма Вам, я получил письмо от Эрнста. Да, Вы правы — он так доволен моими материалами на его вопросы — биографических сторон, что конечно — он ими дорожит. А я думал только облегчить его архив от излишнего груза. А правду сказать: вопросы его сначала даже немножко раздосадовали меня, а после некоторого разъяснения с его стороны я увлекся и много написал ему” (журн. “Искусство” 1936, № 5, стр. 98 и 103).

ОТВЕТЫ И. Е. РЕПИНА

I

10 февр[аля] 1926 г.

Пенаты.

Глубокоуважаемый Сергей Ростиславович.

Вот, по возможности, краткие ответы на Ваши вопросы.

Чугуевский живописец Иван Михайлович Бунаков, как “военный поселянин”, не имел права называться художником. “Свободный художник” тогда был чин, который уже приравнивался к званию “почетного гражданина”, т. е. он избавлялся от телесного наказания и от податной повинности.

В 1850-х годах был разгар успехов теорий Овена, осуществляемых импер[атором] Александром I, с помощью Ал. Андр. Аракчеева. Чугуев, как большой центр укр[аинского] воен[ного] поселения, был блестящий образчик применения большой культурности — в дикой глуши — Слободской Украины Харьковской губ[ернии] (я знаю большие дела этого времени). [Место это следует понимать как особый иронический прием Репина: казарменные идеалы русских самодержцев и царских бюрократов он в насмешку сопоставляет с взглядами некоторых вульгаризаторов утопического социализма, идеи которого так пугали правителей России. Аналогичный прием находим в “Истории одного города” Щедрина, в знаменитом описании Угрюм-Бурчеева и его “нивелляторского бреда”. Репин сочетает в одно начальный период организации военных поселений в 1820-е гг., связанный с именами Александра I и Аракчеева, и последний их этап в 1850-е гг., связанный уже с именами Николая I и графа Клейнмихеля.

В “Далеком близком”, в главе “Украинское военное поселение” Репин пишет: “Крутыми мерами стала осуществляться прививка новых начал — на казенный счет — “без лести преданным” Аракчеевым. Теория Овена — воспитание человеческого характера — быстро фиксировалась шпицрутенами”.]

Начали из собств[енной] прекрасной глины, на устроенном по лучшим правилам собственном кирпичном заводе, из образцовых кирпичей, даровыми руками воен[ных] поселян — был выстроен целый каменный город Чугуев. Собор на большой площади, большой корпус топографов, Гостиный двор, целая улица с двухэтажными домами, для нагольников, и направо и налево улицы с одноэтажными домиками, для военных поселян.

Все это красовалось прекрасной штукатуркой и росписью alfresco, сохранившейся кое-как и по сей день. Мощеные улицы, деревянные мосты через Донец, — все было последним словом инженерного искусства.

В 1854 г. и я сподобился учиться здесь у топографа Ф. А. Бондарева, в этом большом корпусе, называемом Штабом.

На больших листах, топографы, лежа во весь рост, на столах, на животе, вычерчивали и раскрашивали старательно колоссальные планы, в частях Украинского военного поселения.

Столы хорошей работы и доски для акварелей, громадных размеров, заполняли тесно все большие залы, с высокими светлыми окнами и паркетными полами.

В определенные часы тут же учащиеся кантонисты проходили [обучение], предводительствуемые своими учителями, топографами и топографскими учениками, прикомандированными к ним из разных кавалерийских полков (и носившими формы своих полков).

По стенам висели колоссальные карты глобусов и всех частей света. Кантонисты быстро указывали длинными указками, на вопросы учителя, места на картах и отвечали громко на все требуемые вопросы; преподавание шло бойко и весело — знали “на зубок”. Это был зенит “Николаевщины” —порядок, чистота, грамотность.

Топографы и их ученики, красивые унтер-офицеры разных форм кавалер[ийских] полков, были самыми привлекательными кавалерами для местных барышень, и у них очень часто бывали вскладчину балы (до рассвета); под полковой оркестр — Ул[анского] Чугуевского полка... Летом в Староверском лесу, а зимою в поместительных домах обывателей.

Наш дом в Осиновке, как один из больших, был постоянно абонирован под их балы, и я (13 л.) и сестра моя Устя (15 л.) были ласково приняты обществом заправил и я, с захватывающей страстью, полюбил и танцы, и наши и их балы.

Но неистощимое веселье и крепостничества и культуры в[оенного] пос[еления], этот разгар торжества лучших проявлений военного поселения, — приходило к концу, поднимались реформы.

Наступила эпоха Александра II, и я уже был свидетелем разрухи — всего веселого, дорогого, кругом. Жившие в лучших домах, богатые помещики бросали Чугуев; все опускалось: упразднился Корпус топографов и мне оставалось только поступить к местному живописцу — учиться писать образа...

Признаюсь, я уже презирал и это искусство, ремесло, и малокультурных мастеров; мне тяжело было общество ремесленников и мириться с этим темным, неопрятным и часто запивавшим миром...

Но самым ужасным горем была смерть моей сестры, с которой мы дружно учились, много читали и стремились к “Прогрессу” (тогда это было новое слово).

Вот почему я был чужд Бунаковым, хотя вся семья их традиционно жила иконописью. Отец Ив[ан] [Михайлович] был еще суздальцем [Т. е. работал в традициях суздальской иконописи.], великолепно писал еще яичными красками на левкасе [Левкас — грунт из мела и клея, с примесью масла. Кладется густым слоем на доску.]; а дядя Ив[ан] Пав[лович] Бунаков учился в Москве, и в Осиновке, под Чугуевым, в церкви Рожд[ества] Богородицы его “местные образа” — дивные создания. Мой учитель Ив[ан] М[ихайлович] Бунаков был превосходный портретист; это был очень талантливый живописец.

Вообще Чугуев славился своими живописцами, имена: Шаманов, Треказов, Крайненко и особенно ученик Ив[ана] Мих[айловича] Бунакова — Леонтий Иванович Персанов был необыкновенный талант. Он был послан Беклемишевым в Петербург, был в Акад[емии] худож[еств]; но вероятно от голода сошел с ума и воротился на родину в Балаклею, 60 верст от Чугуева, где и умер скоро.

У меня есть целая повесть, посв[ященная] Л[еонтию] Ив[ановичу] Персанову. [Имеются в виду воспоминания о Персанове, вошедшие в книгу “Далекое близкое” под названием “Чугуевские живописцы”.]

Слава наших живописцев доходила до Воронежа, и из богатых округ приезжали за нами для местных церковных работ. Этой славой воспользовался и я, и с 17-ти лет уже зарабатывал и на собств[енные] деньги, наконец, приехал в Петербург.

1-го ноября 1863 г. — эта дата у Вас верна. Я вернулся только что с большой работы — Воронежской губ., Валуйского у[езда], дер[евни] Сиротиной, где целое лето писал образа иконостаса, прямо на лесах (подмостках) высокого иконостаса каменной церкви. Я заработал целых 50 рублей. Эти деньги и довезли меня до Петербурга.

На Ваш вопрос, где я жил первое время.

Я нанял комнатку, в квартире архитектора Ал[ександра] Димитриев[ича] Петрова, на Мал[ом] просп[екте] Вас[ильевского] Остр[ова].

Здесь, поселившись в маленькой мансарде, я принялся за автопортрет, который и сейчас висит на моей стене (живой свидетель чугуевской школы живописи).

Но, потом скоро, по просьбе семьи Шевцовых, я переехал к ним и жил там в комнате с их сыновьями, где и написал первую картинку свою — “Приготовление к экзамену”. Так как и эта картинка писана до поступления в Ак[адемию] худ[ожеств], то она может служить образчиком манеры чугуевской школы живописи, (позировали мне братья Шевцовы и наша обстановка).

В Академию художеств я поступил в 1864 г. — конечно — в кл[асс] гипсовых голов, и тогда преподаватели, вроде Вистелиуса, не внушали даже чугуевцу никакой авторитетности. До знакомства с Крамским, в “Рисовальной школе на Бирже”, которую я не бросил и поступив в Акад[емию] худ[ожеств] (где я лепил даже у Пименова) — я — уже, до встречи с Чистяковым, почти не встречал интересных художников (Крамской был самый интересный), но и вообще это был необыкновенно выдающийся человек.

А Чистяков вернулся из Италии только в 70-х годах и сразу очаровал нас своим темпераментом поэта и такой глубиной понимания искусства, о которой мы и не мечтали... Он любил учить, привязался к нам и часто, часто мы восхищались им до самозабвения... Вы конечно правы спросить, кто были эти мы: главный — Поленов, Семирадский, Савицкий и я, и весьма немногие другие. В Ак[адемии] художеств он не преподавал, так как звания профессора еще не имел; да и вообще, как натура исключительная, он не многим был понятен; большей частью его подымали на смех и избегали...

Моя программа на мал[ую] золот[ую] медаль — “Диоген разбивающий чашу”, писалась еще до приезда Чистякова. Моим конкурентом был Семирадский. Он шел блестяще и конечно получил 2-ю зол[отую] м[едаль]. Я же никак не мог выразить момента разб[ития] чаши. Я все менял, меняя композ[ицию] картины; и уже за два дня до экзамена, опять всю переписал... Размером она была прибл[изительно] 3х5 арш. (меньше); при перемене комнаты, недостаток помещения — и я сжег этот неудавшийся блин. Может быть у меня нашлись бы наброски, эскизы, но их искать не стоит. Семирадский, как быв[ший] студент Харьковского университета, выделялся между нами; ко мне он относился великодушно, хотя не раз повторял, что он выходит из моей мастерской убитый... Может быть это была манера польского воспитания; а может быть — это была скромность страсти к искусству, с ним было очень интересно; он много читал, много учился, и по месту его рождения “Печенеги” (18 верст от Чугуева) мы были земляками.

Есть между моими писаниями пером этюд: Стасов, Антокольский, Семирадский [Мемуарный очерк. Под этим названием включен в книгу воспоминаний Репина “Далекое близкое”.]; один он — герой — как характер и достижение.

“Смерть первенцев Египта” масл[яными] кр[асками] [В период обучения в Академии художеств Репин выполнил два эскиза на эту тему. Первый из них — “Ангел смерти убивает всех перворожденных египтян” (был написан в 1865 г. и оставался у Репина). Второй эскиз “Избиение первенцев египетских”, исполненный в совершенно новой композиции в 1869 г., находился в Музее Академии художеств, откуда был передан в Русский музей. Первый из указанных эскизов, о котором пишет Репин, в Русский музей передан не был, и судьба его неизвестна.] (получ[ила] мал[ую] сер[ебряную] медаль) находится у меня, за трудностью общения с Петербургом (он отдан мною Музею, Петр Иванович знает). [Петр Иванович Нерадовский — художник, был хранителем художественного отдела Русского музея.]

II

1) Имя и отч[ество] живописца Бунакова — Иван Михайлович; характер работ: обыкновенно хороший живописец церковных образов. В те времена звание художника уже равнялось первому чину, избавлявшему от телесн[ых] наказаний; а мы были поселяне (Укр[аинского] воен[ного] поселения).

2) Приезд мой в Петербург — 1 ноября 1863 г. (верно).

3) Я остановился наняв комнатку в кв[артире] бедного архитектора А. Д. Петрова (В. О., между 6 — 7-й л., Мал[ый] просп[ект]). Первое знакомство — семья Шевцовых.

В Акад[емию] худ[ожеств] скоро я пошел на экзамен вольнослушателя.

4) Кроме Крамского, молодой очень талантливый юноша Васильев Фед[ор] Ал[ександрович] и Шишкин имели на меня влияние (в искусстве). В образовании — огромное и продолжительное влияние имели бр[атья] Праховы Адриан студент и Мстислав, оконч[ивший] Университ[ет] в 1861 г. Праховы, пока были в Петербурге, все время влияли на мое развитие. Это были высоко просвещенные люди, идеалом их был Гете. А Гейне мы знали наизусть.

5) П. П. Чистяков приехал из Италии в 1870 г., когда я был уже конкурентом на 1-ю (т. е.) большую з[олотую] мед[аль].

Я познакомился с ним в семье Поленовых, т[ак] к[ак] с В. Дм. Пол[еновым] я дружил — с классов А[кадемии] х[удожеств] и мастерских конкурентов. П. П. Чистяков очень любил учить и часто ко всем нам приходил, и мы его очень ценили и любили. Своим тверским жаргоном и выговором, а главное: неисчерпаемой глубиной и мудростью выражений, всегда был изящен и никогда, особенно без всяких иностранных слов, он был обворожителен что бы ни рассказывал, в холостой компании, никогда к цинизму не приближался; простота, наивность, искренность его были неподражаемы. Он не был штатным профессором; но мы всех штатных давно бросили, еще до появления Чистякова.

6) Программа на мал[ую] зол[отую] мед[аль] “Диоген” мне совсем не задалась, до того, что я сжег ее (размер ее был 3х5 арш.).

7) Небольш[ая] картинка “Воздушный поцелуй” написана мною еще до поступления в Ак[адемию] худ[ожеств] — для нее позировали товарищи, братья Шевцовы (я очень удивлен — какой чести она удостоилась — попасть в Музей — она сделана мною еще до поступления в Ак[адемию] худ[ожеств]).

8) “Избиение первенцев Египта” (1-я прогр[амма] мал[ая] сер[ебряная] медаль) находится у меня (другая, премированная Ак[адемией] худ[ожеств], — состояла в музее Акад[емии] худ[ожеств]). По случаю затруднения сообщений — и по сейчас — у меня здесь в Куоккала.

9) В Италии я живописью совсем не занимался — не тянуло. И всегда, впоследствии, в Италии, я чувствовал себя совсем независимым от живописи. Только в 1894 г., когда жил зиму в Неаполе с сыном Юрием, я написал с себя портрет и картинку: Финал венчания, она попала в кол[лекцию] Ермакова. Во время своего пребывания в Италии я живописью не занимался. Италию я обожаю, и это единственное место, где я способен забыть живопись — так беззаботно живется там.

Еще до отъезда в Италию, Чистяков поставил нам идеалом — Марьяно Фортуни, и много лет он был нашим богом живописи и рисунка, да и композиции. В Париже некоторое время мы любили Фирмен Жирара; но Фортуни затмевал все; да еще Реньо и Воллон, как “царь живописи”, нас воодушевлял. В общем, все французы были нам примером, и в Италии; от Ренессанса мы уже скучали до неприличия; а я, со всею откровенностью варвара, даже в печать попал, через В. В. Стасова. [В письме к В. В. Стасову из Рима 4/16 июня 1873 г. Репин резко отозвался о Рафаэле, чьи прославленные Мадонны показались ему чем-то “старым, детским”. В. В. Стасов имел неосторожность, не спросив разрешения Репина, опубликовать это письмо в печати.] Но в Лувре мы отводили душу, и Тициан, и испанцы, и Рембрандт, и Фр. Гальс были наши боги, и только тогда оценили мы шедевры нашего Эpмитaжa. Здесь же, почти в кладовых Лувра, мы отыскали статую Победы, овеянную ветром (1874 г.). Впервые в Лондоне увидели обломки Фронтона Парфенона, Милосскую в Париже и другие изв[естные] шедевры. Венецию мы обожали до самозабвения, выше ее ничего у нас не было.

10) Портрет Тургенева мне заказан был П. М. Третьяковым. В 1874 г., по приезде в Париж и поселившись вблизи rue de Douai, недалеко от д[ома] Виардо, где жил Ив[ан] Серг[еевич], я принялся за него с радостью. Первый сеанс был так удачен, что И. С. торжествовал мой успех; а перед 2-ым сеансом, назначенным им в 10 ч. у[тра], в 9 ч. утра я получил уже от него длинную записку... — беспокойно Ив[ан] Серг[еевич] внушал мне, что надо начать снова, на друг[ом] холсте, т[ак] к[ак] это совсем неудачное начало.

И m-me Viardot, которой вкусу и приговорам Ив[ан] Серг[еевич] верил безапелляционно, совсем забраковала начало и порекомендовала начать в другом повороте, из этого уже ничего не выйдет...

Сколько я ни убеждал Ив[ана] Сер[геевича], ничего не помогло. И о, глупость моя, я сгоряча повернул мой удачно схваченный яркий подмалевок (который не надо было трогать) головой вниз и начал с другого поворота... Долго я работал. Тургенев жил близко и позировал охотно — терпеливо. Относился ко мне ласково. Увы, портрет вышел сух и скучен. Я не отдал его Третьякову и он попал в Румянцевский музей, где и доныне — как дар С. И. Мамонтова.

Был издан в гелиогравюре для премии — учителям, хорошо.

На Тургенева m-r и m-me Viardot имели громадное влияние. Целый круг салона Viardot как оракула слушали, что скажет m-me Viardot — о всех новых явлениях искусства. По воскресеньям у Viardot собиралось много почтенных авторитетов; Сен-Санс был постоянным членом этих интересных собраний... Там бывали Жорж Занд, Гуно, Ари Шефер и много др[угих].

Неудачный портрет свой Тургенева я не мог забыть и несколько раз принимался опять за него.

Уже вернувшись из Парижа в Москву, я воспользовался однажды приездом Тургенева туда (кажется в 1878 г.), я опять писал Тургенева, когда он жил там у своего друга Ив[ана] Ильича Маслова; потом Ив[ан] Сер[геевич] приезжал ко мне (Москва, Теплый пер[еулок]) и там я все еще не терял надежды “схватить” любимого писателя... И все это были неудачные потуги, и из этого ничего особенного не вышло. [Взаимоотношениям Репина и Тургенева посвящено исследование И. С. Зильберштейна, Репин и Тургенев. М., изд. Академии Наук СССР, 1945.]

11) “Парижское кафе”. Когда я жил уже в Петербурге, в 1882 г., его купили — бр[атья] Аванцо, перепродали его Стахееву в Москве, а оттуда его продали в Стокгольм г. Монсон, у кот[орого] богатая галерея картин.

Однажды этот г. Монсон приехал ко мне в Куоккала и закупил разом все, что у меня нашлось. Этих, с десяток вещей, никто не знает. (Там есть даже мадонна (писана с Грушко), и Максим Зализняк, и портрет певицы Андреевой-Шкилондзь).

“Парижское кафе” определенного места не представляет: приблизительно это место бульваров: Итальянского, Капюсин и проч.

Когда картина эта стояла у меня в квартире, еще с Москвы, в Петербурге я переделал там только одну головку девицы первого плана. Размеры “Кафе” приблиз[ительно] 3 1/2x2 арш.

Был тут итальянец Денти, он профессор Моск[овской] консерватории. Он довольно много продал моих картин, уже из Куоккала; и даже иногда больших, как напр[имер] “Гайдамаки”, или “Освящение ножей”, или “Максим Зализняк” (только это одна картина — не примите за три). Кажется и эта в Стокгольме (размеры ее, если не ошибаюсь, 2 х 4 1/2 арш.) (меньше).

12) Из французских художников в то время с нами (русскими) дружил Бастьен Лепаж, Карьер, он был еще учеником Академии; мне нравился в начале Фирмен Жирар и особенно испанец Миралез; как живописец нравился особенно Воллон, потом уже после Беннар.

Из французских художников мне особенно нравились: Фирмен Жирар, Карьер, особенно Воллон (царь живописи), Фриян, Беннар, Бастиен Лепаж. Но тогда царил, только что умерший, испанец Фортуни — он затмевал всех и все.

13) Портрет И. И. Шишкина писан мною в Петерб[урге]. Я его совсем едва припоминаю — забыл. Да, он писан в два приема, с промежутком — вот почему две подписи.

14) “Крестный ход, в дубовом лесу” кончен мною только здесь в Куоккала уже в 1924 г., холст этот начат в Москве в 1877 г., след[овательно] писался 47 лет, конечно не каждый день... Он продан г-ну Магличу (вилла в окрестностях Праги).

15) “Речь старшинам А[лександром] III-м” писана (кончена) в 1886 г. Солнечные этюды писались в Александрии — отделение Петергофского дворца, удобно было добывать костюмы из гардеробов выс[оких] особ и писать на солнце, в парке, там же в Александрии. Ни А[лександр] III, и никто из цар[ской] семьи мне не позировал тогда. Картина писалась в Петербурге (у Калинкина моста), когда кончена — забыл (кажется в 1886 г.).

16) Для “Запорожцев” позировали: профессор-историк Харьковского университета Д. И. Яворницкий (для писаря), В. В. Тарновский (для судьи), для есаула артист Стравинский и б[ольшей] ч[астью] — этюды с неизвестных мне лиц — подходящих как типы.

17) Из Петерб[урга] в Куоккала я переехал в 1900 г. после парижской выставки, где был в числе жюри.

18) За последнее время, статьи и каталоги печатались в шведских и финских журналах, я их не собирал, но даже в финских газетах были превосходные ст[атьи], полные смысла и значения. Много хорошего писалось и по-чешски, в Праге 1924 — 25 г. Особенно ст[атья] Евг[ения] Ник[олаевича] Чирикова. А вообще, я не собирал статей и ко мне попадали редко, может быть у В. Леви, в Териоках, что-нибудь сохранилось — сомневаюсь. В финских газетах писалось много, судили меня благожелательно; но, по незнанию языка, я редко имел случай знать, что писалось. Н. Б. Нордман собирала вырезки; но это давно прекращено. Однако много раз я был удивлен любовью финнов к нашему искусству. Не только к живописи, но и к пению и музыке; даже и к новой нашей музыке — проявляли большую культурность. Они любят Италию и туда паломничают, как магомет[ане] в Мекку.

Печатные источники, каталоги, статьи, воспроизведения, касающиеся моих работ 1917 — 1925 гг., я не собирал, и едва ли теперь что-нибудь возможно найти.

Васил[ий] Филиппович Леви, заведуя выставками, может быть и имеет материалы в этом роде.

(Теперь он в Ницце с выставкой; но я сомневаюсь, чтобы у него что было.)

III

О ЧИСТЯКОВЕ

Живя еще в Чугуеве, в 1859 г. я прочитал в “Сыне отечества” большую статью об Академии художеств — о конкурсе на золотые медали.

Несколько выдающихся молодых художников, окончив курс Ак[адемии] художеств, были удостоены большими золотыми медалями, с правом ехать за границу, на казенный счет, на шесть лет, для своего усовершенствования в искусстве.

В числе этих нескольких отводилось самое большое место — П. П. Чистякову. Заданною темою картины-программы была средневековая сцена, из Удельных времен: “София Витовтовна вырывает пояс у князя Василия Косого, на свадьбе кн[язя] Василия Темного”. Критикою предпосылался целый исторический трактат об этом событии.

Картина Чистякова разбиралась подробно.

Живая сцена, полная драматизма, и — отдельные лица картины, — полные характеров, экспрессии и живого действия фигур, среди обстановки чисто русской старины — еще небывалого изучения — быта нашей истории, впервые являвшегося здесь, по новым требованиям знаний — археологии и истории.

Чистяков прославлялся историками, сведущими и заинтересованными в искусстве; и его слава сразу ставилась значительно и прочно. Мне было тогда 15 лет, и я с особой страстью перечитывал статью, захватившую меня глубоко. И мне повезло: тогда, несколько раньше, я был подписан на иллюстрированное издание — “Северное сияние”; и вскоре я получил № с прекрасной гравюрой на стали Брокгауза в Лейпциге — с картины Чистякова — Соф[ия] Вит[овтовна] и пр[очее].

В № также была статья — и вот оттуда мое знакомство с этим именем. [В этом отрывке Репин делает ряд существенных ошибок. Выставка в Академии художеств, на которой экспонировалась конкурсная картина П. П. Чистякова, открылась 3 сентября 1861 г., поэтому Репин никак не мог в 1859 г. читать о ней в “Сыне отечества”. Никакой “большой статьи” о данной выставке в этом журнале не было напечатано; лишь в приложении к № 40, от 27 сентября 1861 г., озаглавленном “Листок”, имя Чистякова один раз упоминается среди фамилий художников, получивших медали. Других сообщений о конкурсной выставке 1861 г. в этом журнале не было (а с 1862 г. “Сын отечества” прекратил существование).

По всем данным, Репин имеет в виду статью П. Петрова “Ссора на свадьбе Василия Темного, Картина П. П. Чистякова”, напечатанную в начале 1862 г. в журнале “Северное сияние” (“этот журнал я выписывал в Чугуеве и очень дорожил им” — пишет Репин в “Далеком близком”, 1944, стр. 117). В статье П. Петрова дан разбор картины Чистякова и приводится краткая биография молодого художника. В заключение П. Петров пишет: “Несмотря на некоторые несовершенства, композиция Чистякова, лучшая из всех представленных на данную тему, доказывает, что взгляд его не заимствован и что у художника замечательный талант” (“Северное сияние”, 1862, т. 1, стр. 315). В этом же номере картина Чистякова воспроизведена гравюрой на стали, которая была выполнена Ф. А. Брокгаузом в Лейпциге.]

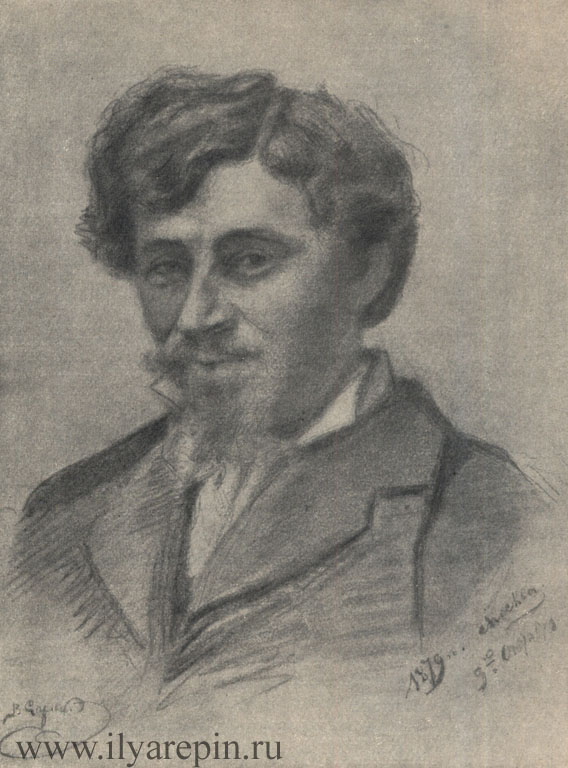

15 |  Репин в 1879 г. Рисунок В. А. Серова. |  Перевоз по льду через Неву (Репин И.Е.) |