Творчество Репина

По общепринятому мнению, Репин отличался чрезвычайной неустойчивостьюсвоих политических убеждений и изменчивостью суждений об искусстве. У него будто бы ни в чем не было твердого «верую», за которое он сражался бы в течение всей своей жизни. Это естественно приводило к выводу о поверхности его натуры,

об отсутствии продуманности и глубины во взглядах на самые животрепещущие вопросы жизни и творчества. Но особенно распространено мнение о Репине, как о человеке лукавом и фальшивом. С легкой руки Буренина за ним надолго установилась кличка «лукавого мужичонки».

Приговор достаточно суровый, тем более, что он считался и до сих пор считается не подлежащим оспариванию, доказанным «фактами».

Но какие факты? Где они? Читатель успел, конечно, заметить, что настоящая книга о Репине построена исключительно на документах: их скорее слишком много, нежели недостаточно. Автор старался по возможности рассказывать не своими словами, а словами писем и воспоминаний самого Репина. Имея в руках такой гигантский материал, как репинские письма, которых ему посчастливилось разыскать не одну тысячу, он имел возможность проследить отношение Репина к одному и тому же событию, человеку, мысли по двум-трем и даже пяти письмам, одновременно посланным им разным корреспондентам.

Ни в одном из них ни следа вероломства, фальши — все они, напротив, весьма красноречиво опровергают ходячее мнение о ветренности Репина,— политической и художественной. Уж если было бы налицо лукавство, то в этих письмах, обращенных одновременно и к другу и к врагу данного человека, оно было бы предательски вскрыто. Если бы было разное отношение к разным корреспондентам в зависимости от их социального положения и влияния, это также сказалось бы в резкой форме. Однако нигде этого нет, Репин не боится говорить правду в глаза ни своему брату-художнику, ни вельможам или магнатам капитала. Он одинаков со всеми.

Мы видели выше, как он отчитал П. М. Третьякова за предложение написать для его Галереи портрет Каткова. Мы знаем его уничтожающий отзыв о Владимире, мы помним его возмущение монастырскими симпатиями Достоевского, пусть гения, но нестерпимого черносотенца.

Когда, после смерти Достоевского, московские художники подписывали воззвание, составленное Виктором Васнецовым и предназначенное для опубликования в газетах, Репин из чувства товарищества, после некоторых колебаний, подписал его, но тут же счел долгом сообщить свое мнение по этому поводу Крамскому.

Когда, после смерти Достоевского, московские художники подписывали воззвание, составленное Виктором Васнецовым и предназначенное для опубликования в газетах, Репин из чувства товарищества, после некоторых колебаний, подписал его, но тут же счел долгом сообщить свое мнение по этому поводу Крамскому.

«Признаюсь вам откровенно, я не совсем согласен со смыслом этого письма нашего. Достоевский — великий талант, художественный, глубокий мыслитель, горячая душа; но он надорванный человек, сломанный, убоявшийся смелости жизненных вопросов человеческих и обратившийся вспять. (Чему же учиться у такого человека? Тому, что идеал — монастырь? От них бо выйдет спасение земли русской). А знания человеческие суть продукт дьявола и порождают скептических Иванов Карамазовых, мерзейших Ракитиных да гомункулообразных Смердяковых. То ли дело люди верящие. Например Алеша Карам[азов] и даже Дмитрий, несмотря на все свое безобразие, разнузданность, пользуется полною симпатией автора, как и Грушенька. И потом... эти вечные грубые уколы полякам? Эт[а] ненависть к Западу? Глумление над католичеством и прославление православия? Поповское карание атеизма и неразрывной якобы с ним всеобщей деморализации..?] 1.

А какое негодование возбудил в Репине знаменитый циркуляр о «кухаркиных детях», 1887 г.

«Да, великолепный в мире колокол молчит; он испорчен падением и звонить не может. (Воображаю, как бы он заревел!) И многочисленнейший русский народ молчит; он получил пощечину, как в крепостные годы было, и молчит. Официально объявлено, что наши кучера, повара, кухарки—подлый народ, и на детях их лежит уже проклятие париев. И весь народ, для которого кучера и пр. уже высокопросвещенные люди, весь этот многочисленный и сильнейший народ молчит. И он испорчен падением, и он падал несколько раз с высоты свободных дум, на которую его не раз подымали вожаки. Он растрескался и ослабел. Паскудные, фальшивые нахальники, вроде Каткова и Победоносцева, стараются замазывать щели и уверять в его здоровье, непобедимости... Как на Турцию похоже; как нас неудержимо наши власти ведут по турецкой дорожке?!»2.

В 1912 г., уже после того как Репин написал «Заседание Государственного совета», он, встревоженный слухами о предстоявшем тогда новом аресте и заточении шлиссельбуржца Н. А. Морозова, пишет полное отчаянного призыва письмо А. Ф. Кони.

«И мне невыносимо подумать, что его опять в тюрьму... Вся надежда на вас. Вы могучий. Кроме вас, никто не защитит Николая Александровича Морозова. Этот шлиссельбуржский узник (вечный узник) — дитя, ангел доброты и незлобия... Неужели ему опять сидеть и за что?»3.

Репин ни в какой мере не был причастен к революции и сочувствовал революционерам не многим более, чем вся мелкобуржуазная интеллигенция, к которой он сам принадлежал.

В доказательство изменчивости художественных взглядов Репина приводят его знаменитые письма из Италии, ниспровергающие великих мастеров и стоящие в противоречии с его же позднейшим восхищением теми же мастерами, с его культом Карла Брюллова. Ту же легкость в смене отношения видели в его нападках на новейшее искусство, потом в признании этого искусства, вплоть до участия на выставках «Мира искусства», и, наконец, в новом расхождении с последним, в проклятии «декадентов». Посмотрим, что говорят документы и факты.

В начале 1875 г. Стасов совершил в отношении Репина бестактность, глубоко огорчившую и возмутившую последнего: не спросив у Репина разрешения, он опубликовал в «Пчеле» его письма из Италии, которыми, путем выдергивания отдельных цитат, хотел создать у читателя впечатление, словно, по мнению Репина, все великие мастера, во главе с Рафаэлем, ничего не стоят. Репин негодовал, собирался писать опровержение, но когда приехавший в Париж Куинд-жи с восторгом рассказал о впечатлении, произведенном в Петербурге его письмами, он махнул рукой, ограничившись тем, что некоторое время вовсе не писал Стасову.

Но волнение, вызванное итальянскими письмами, не скоро улеглось. Уже вернувшись из заграничной поездки в Россию, Репин в Чугуеве стал наталкиваться то на одну, то на другую статейку, в которых ему доставалось за отрицание великих мастеров. Репин не вытерпел и написал большую статью, посланную им Стасову, с просьбой напечатать в «Новом времени». Статья носила название «В оправдание моих писем В. В. Стасову»4.

Но волнение, вызванное итальянскими письмами, не скоро улеглось. Уже вернувшись из заграничной поездки в Россию, Репин в Чугуеве стал наталкиваться то на одну, то на другую статейку, в которых ему доставалось за отрицание великих мастеров. Репин не вытерпел и написал большую статью, посланную им Стасову, с просьбой напечатать в «Новом времени». Статья носила название «В оправдание моих писем В. В. Стасову»4.

Репин разъясняет недоразумение, происшедшее с его письмами. Где же он развенчивает стариков? Он превозносит великих мастеров Венеции — Тициана, Веронезе, Тинторетто, он исключительно выделяет Микельанджело. Он говорит, что письма его были письмами «первого впечатления», посланными еще до того, как он «попал в Галерею Боргезе, действительно замечательную». Если он, пораженный «Моисеем» Микельанджело, со скукой осматривал многочисленные второстепенные римские галереи, то потому, что они действительно наполнены произведениями лживого, нежизненного искусства. «Я и теперь не отказываюсь ни от одного моего слова, напротив, каждое готов защищать»,— заявляет в заключение Репин 5.

Репин просит статью уничтожить, если она окажется не подходящей для печати. Опубликование ее было менее всего наруку Стасову, который и посоветовал Репину отказаться от этой мысли. Он ее, однако, не уничтожил, а приложил к пачке соответствующих репинских писем, где она и сохранилась.

К Рафаэлю Репин никогда не питал влечения, хотя в тех же письмах к Стасову выделяет его фрески в Станцах Ватикана.

В одном из позднейших писем Стасову он точно формулирует свое отношение к Рафаэлю. «Если юношей я высказался вскользь, инстинктивно, против Рафаэля, то и теперь нисколько не могу поколебать своего равнодушия к этому художнику; он развратил национальное итальянское искусство греческими формами, фальшиво понятыми движениями (как и весь Ренессанс развращен этой ложной прививкой к отжившему, хотя и великолепному искусству, национальному), он потерял свой национальный дух, который так цельно действует в самобытных и глубоко национальных образцах Веронеза, Тициана и других художников, не зараженных Ренессансом; сам Микельанджело непоколебим остался. Впрочем Сикстинская мадонна, которую я еще не видал, производит впечатление» 6.

Однако позднее, попав наконец в Дрезден и увидав Сикстинскую мадонну в оригинале, Репин и к ней остается холоден: эта категория искусства решительно не по нем.

Где же эта возведенная в привычку вечная противоречивость суждений, столь возмущавшая критиков Репина? Правда, он не противоречил себе только в делах серьезных, только в жизненных установках, только в ответственных человеческих приговорах, но в мелочах жизни, но в ее сутолоке и обыденщине он был действительно текуч и непостоянен, был соткан из самых неожиданных и забавных противоречий, поражавших своей ребяческой капризностью. И это потому, что он сам был большим ребенком, бесконечно непосредственным и наивным: глубина переживаний и вескость суждений для Репина столь же типичны, как детскость восприятий и легковесность отношений.

Наделенный страстным темпераментом, горячий и вспыльчивый, он легко отдавался первому впечатлению, произнося суровый приговор или расточая похвалы тому или другому человеку, явлению, но очень скоро, иногда уже через два-три дня, приглядевшись внимательнее и вдумавшись, он признавал долю преувеличения или преуменьшения в своих отзывах и тут же их исправлял. Так, разобравшись в сложной обстановке парижской художественной жизни, он вскоре оценил такие ее явления, как искусство Коро, Эдуарда Манэ и импрессионистов, которых вначале просто не понял и проглядел. А когда значительно позже, увидав в Варшаве выставку польских импрессионистов, он обрушился на них со всей силой своего негодования, то надо сказать, что он был прав: нет ничего более уничтожающего подлинного мастера и подлинное направление, чем бездарные подражатели и эпигоны. А в Варшаве Репин видел именно картины этих эпигонов, превративших здоровые мысли, чувства и приемы французских импрессионистов, в трафарет, в пошлое море не оправданных, а лишь заученных лилово-синих красок.

Но это не значит, что Репин был вообще против того свежего, что в 1890-х годах стало проникать в русскую живопись. Тут он никак не хотел и не мог уступить Стасову, и из всех его расхождений с последним самым решительным и принципиальным было расхождение из-за репинского «тяготения к декадентству». Репин вошел в «Мир искусства», ибо верил в право нового времени создавать новое искусство, и если вскоре он порвал с Дягилевым, то потому, что его взорвало глумление журнала и его сотрудников над деятелями искусства недавнего прошлого. Он видел в этом недостойное мальчишество и озорство, которого просто не мог перенести.

На обвинения в случайности, непоследовательности и поверхностности творчества Репин не раз реагировал отповедью, полной негодования. Особенно характерно письмо, адресованное М. П. Федорову в 1886 г.:

«Каждый раз с выпуском в свет новой вещи своей, я слышу столько противуположных мнений, порицаний, огорчений, советов, сожалений, сравнений с прежними и всевозможных предпочтений, что если бы я и имел страстное желание руководствоваться общественным мнением, или мнением какого-нибудь кружка, или, еще уже, мнением одного какого-нибудь избранного человека, то и тогда, во всех этих случаях, я был бы несчастным, забитым, не попавшим в такт, провинившимся школьником. (Какое жалкое существование!) К счастью моему, я работаю над своими вещами по непосредственному увлечению. Засевшая идея начинает одолевать7 меня, не давать покою, манить и завлекать меня своими чарами, и мне тогда ни до чего, ни до кого нет дела. Что станут говорить, будут ли смотреть, будет ли это производить впечатление, плодотворное или вредное, высокоэстетическое или антихудожественное,— обо всем этом я никогда не думал. Даже такой существенный вопрос — будет ли картина продана, понравится ли публике? — никогда не был в состоянии остановить меня. Так что в этом отношении я неисправим, непоследователен и неспециален. В „Художественном журнале" меня охарактеризовали как ремесленника живописи, которому решительно все равно, что бы ни писать, лишь бы писать. Сегодня он пишет из евангелия, завтра народную сцену на модную идею, потом фантастическую картину из былин, жанр иностранной жизни, этнографическую картину, наконец, тенденциозную газетную корреспонденцию, потом психологический этюд, потом мелодраму либеральную, вдруг из русской истории кровавую сцену и т. д. Никакой последовательности, никакой определенной цели деятельности; все случайно и, конечно, поверхностно...

«Каждый раз с выпуском в свет новой вещи своей, я слышу столько противуположных мнений, порицаний, огорчений, советов, сожалений, сравнений с прежними и всевозможных предпочтений, что если бы я и имел страстное желание руководствоваться общественным мнением, или мнением какого-нибудь кружка, или, еще уже, мнением одного какого-нибудь избранного человека, то и тогда, во всех этих случаях, я был бы несчастным, забитым, не попавшим в такт, провинившимся школьником. (Какое жалкое существование!) К счастью моему, я работаю над своими вещами по непосредственному увлечению. Засевшая идея начинает одолевать7 меня, не давать покою, манить и завлекать меня своими чарами, и мне тогда ни до чего, ни до кого нет дела. Что станут говорить, будут ли смотреть, будет ли это производить впечатление, плодотворное или вредное, высокоэстетическое или антихудожественное,— обо всем этом я никогда не думал. Даже такой существенный вопрос — будет ли картина продана, понравится ли публике? — никогда не был в состоянии остановить меня. Так что в этом отношении я неисправим, непоследователен и неспециален. В „Художественном журнале" меня охарактеризовали как ремесленника живописи, которому решительно все равно, что бы ни писать, лишь бы писать. Сегодня он пишет из евангелия, завтра народную сцену на модную идею, потом фантастическую картину из былин, жанр иностранной жизни, этнографическую картину, наконец, тенденциозную газетную корреспонденцию, потом психологический этюд, потом мелодраму либеральную, вдруг из русской истории кровавую сцену и т. д. Никакой последовательности, никакой определенной цели деятельности; все случайно и, конечно, поверхностно...

Не правда ли похожа эта характеристика? Я, впрочем, передаю ее своими словами, но смысл приблизительно таков. Что делать, может быть, судьи и правы, но от себя не уйдешь. Я люблю разнообразие. Пробыв некоторое время под сильным влиянием одной идеи, одной обстановки, одного тона общего настроения, я уже не способен, не могу продолжать в том же роде. Является идея во всех отношениях противуположная, совсем в другой среде, и я уже забываю о прежней. Та мне кажется скучной, хотя далеко не исчерпанной, и я не зарекаюсь вернуться к ней. Все будет зависеть от случайно ворвавшейся в мою голову какой-нибудь художественной или, может быть, антихудожественной идеи, от которой я не отрешусь ни перед какими бы то ни было приговорами. Да, впрочем, и приговоры так разнообразны!..»8.

Блестящую характеристику внутренних противоречий, которыми был вечно одержим Репин в повседневном обиходе и бытовых мелочах, дает Корней Чуковский в своих воспоминаниях. Репин способен был сердечно восхищаться посредственными стихами, дрянною повестью только что вышедшего журнала и скверной картинкой своего ученика, которому он прощал всю полноту его неграмотности. Как верно замечает Чуковский, «вообще такая неумеренность жестов и слов была стилем его поведения. Стоило посмотреть на него рядом с каким-нибудь второстепенным писателем, музыкантом, актером, чтобы понять, до какой степени была велика у него жажда чрезмерно восхищаться людьми: „Это гениальный певец". „Это гениальная натура". Кажется, не было дня в его жизни, когда он не считал бы кого-нибудь из своих окружающих гением». Он вообще любил в людях только талант и льнул только к талантам, и слово бездарность было в его устах величайшим ругательством9.

И в то же время он нещадно критиковал свои собственные произведения считая себя «посредственностью» и «бездарностью». А эпитет «бездарность» был в его устах высшей бранью.

«Моя картина все еще стоит у меня на мольберте, и я, как вечно неудовлетворенная посредственность, подгоняю свою старую клячу Россинанта вдогонку кровных рысаков»,—писал Репин о себе.

«Разумеется, кляча не выдрессируется (и с большими годами работы) в рысака, и этому никакие колдовства не помогут».

«Трудолюбивая посредственность, много натворившая ошибок»,— говорил он о себе.

Или: «Тьма и холод ограничивают даже ограниченностей, вроде меня» 10.

Но и других художников он не щадил, если замечал, что они «кривляются». Он ненавидел футуристов, браня их на выставках последними словами, не стесняясь их присутствием. И вдруг неожиданно он меняет о ком-нибудь мнение, находя его «все-таки очень талантливым».

Страстный темперамент Репина заставлял его, как мы знаем, не раз порывать с наиболее испытанными друзьями. Но, как все вспыльчивые люди, он был отходчив и всегда первый стремился к примирению, идя с повинной.

Принято думать, что у Репина недостаточно было развито чувство самокритики, что он не видел своих недостатков. Это неверно: едва ли кто-нибудь из русских художников, его современников, относился к себе так строго, так скептически и даже уничижительно, как Репин, вечно терзавшийся сомнениями и вечно неудовлетворенный. После первых же дней каждой выставки он готов был взять ту или другую выставленную картину обратно в мастерскую для новой переработки, и только энергичные усилия товарищей заставляли его отказаться от этой мысли. После закрытия выставки он все же брал уже проданную картину домой и продолжал над нею работать.

Чувство глубокой неудовлетворенности бывало у него не только в годы расцвета и сил, но и в эпоху увядания.

В одной из своих статей о Репине в 1908 г. Чуковский назвал его «гениальным». Прочтя статью, Репин тотчас же шлет ему письмо, горячо протестуя против этого неосторожного применения к его персоне столь ответственного эпитета, «против термина гениальный, гениальность», который был использован даже «на похоронах Тургенева в речах самых горячих поклонников его с большими предосторожностями»??.

В 1910 г. тот же Чуковский не в меру превознес репинского «Пушкина». Репин пишет ему:

«Сам я очень огорчен своим Пушкиным. После выставки возьму доводить его до следуемого» 12.

И в следующем году:

«Хвалам моему „Пушкину" я не верю: так хочется приняться за него еще раз» 13.

Непостоянство причинило Репину немало хлопот в его семейной жизни. Он часто признавался, что ему наскучивают слишком долгие привязанности: достаточно года, двух слишком много. И Вера Алексеевна Репина рано почувствовала на себе непостоянство супруга, приведшее к разрыву. Репин сознавал свою вину, стыдился суда товарищей, особенно Крамского, но более всего суда правдивого Третьякова. Однако стать иным он не мог.

Считая себя свободным для новых привязанностей, Репин не склонен был вначале предоставлять свободы и жене, которую продолжал ревновать, как в первые годы супружеской жизни. Особенно он ревновал ее к юному художнику Перову, сыну знаменитого Перова, которому в 1886 г. отказал от дома14. С этого времени между супругами началось охлаждение, бросавшееся в глаза всем близким. Вскоре Репин купил для жены и детей квартиру на Карповке, обеспечив ее пожизненным вкладом в банк.

Новые привязанности чередовались почти ежегодно, отличаясь чрезвычайным разнообразием. Чаще всего это были светские женщины, которых Репин писал. Иногда роман выходил, часто дело обращалось в шутку, но бывали жестокие отпоры и нешуточные страдания.

В 44 года он, как юноша, влюбился в свою ученицу Е. Н. Званцеву, молодую, красивую, умную, сразу отодвинувшую на второй план последнее увлечение Репина, баронессой Икскуль. Ей, видимо, доставляла развлечение эта страсть, и она, либо по неопытности, либо из понятного для девочки тщеславия, недостаточно решительно на нее реагировала. Но сделанные ею попытки охладить пламенного влюбленного только сильнее распалили страсть, и Репин потерял голову, преследуемый в концертах «очаровательным затылком», «классическим профилем», «чудесным голосом низкого тембра».

В 44 года он, как юноша, влюбился в свою ученицу Е. Н. Званцеву, молодую, красивую, умную, сразу отодвинувшую на второй план последнее увлечение Репина, баронессой Икскуль. Ей, видимо, доставляла развлечение эта страсть, и она, либо по неопытности, либо из понятного для девочки тщеславия, недостаточно решительно на нее реагировала. Но сделанные ею попытки охладить пламенного влюбленного только сильнее распалили страсть, и Репин потерял голову, преследуемый в концертах «очаровательным затылком», «классическим профилем», «чудесным голосом низкого тембра».

Когда Званцева попробовала повернуть все в шутку, он с радостью ухватился за этот выход, но неотступно преследовал ее письмами и встречами. После нового отпора он временно отступает, чтобы вскоре вновь воспылать. Он уже, не стесняясь, клянется ей в любви.

«Я кажется опять вас безумно люблю... Не верьте, не верьте. Не отвечайте, не приезжайте».

«Как мне скучно без вас. Я себя презираю, я болен. Надеюсь, скоро выздоровею. Ах, как бы я желал встретить поскорей такую женщину, которая бы вытеснила вас из моего сердца. Да, вы мне укорачиваете жизнь — это плата за мои уроки живописи. Дай бог вам не испытать этих страданий. Будьте счастливы» 15.

Желая положить этому конец, Званцева перестала ходить к Репину и поступила в мастерскую к П. П. Чистякову. Но Репин и тут не оставляет ее, посылая ей одно письмо за другим.

«Что же, вы правы, работайте у Чистякова. Он был у меня недавно и хвалил ваш этюд. Он — лучший учитель. Я же, право, учить не умею, и если вы бросите совсем мою мастерскую, то, вероятно, только выиграете во времени...»

«Боже мой: я никогда не воображал, что чувство мое к вам вырастет до такой страсти. Я начинаю бояться за себя. Право, еще никогда в моей жизни, никогда никого я не любил так непозволительно, с таким самозабвением. Даже искусство отошло куда-то, и вы, вы — всякую секунду у меня на уме и в сердце. Везде ваш образ... Я испытываю какое-то особенно сладкое чувство повиноваться вам, королева» 1б.

Еще через два года Званцева предложила либо дружбу, либо разлуку. «Дружбы я вообще не признаю,—отвечает Репин,—а между нами считаю ее невозможной. Я выбираю разлуку»17. Но страсть не остывает ни в 1891, ни в 1892 г., и даже трехлетняя разлука ее нисколько не охладила: «С каким восторгом я сделался бы вашим слугой. Как я вас обожаю»,—пишет он ей в марте 1895 г.18 Репин еще долго сохраняет к ней нежность, и его мучения кончились только в 1896 г., когда он близко сошелся с кн. М. К. Тенишевой, в свою очередь уступившей место в 1900 г. Наталье Борисовне Нордман-Северовой.

Новая привязанность была совсем в ином вкусе. Страсти здесь не было: Нордман была писательницей и этого было для Репина достаточно. Кроме того, она была деловита и домовита, а он давно уже тосковал по хозяйке. Купив имение и поселившись в нем, он особенно остро почувствовал отсутствие такой хозяйки: приходилось самому возиться и с домашним и сельским хозяйством, да еще заботиться об образовании и воспитании детей. В отчаянии Репин решается обратиться через посредство старших — Веры и Нади — к жене, предлагая ей приехать в «Здравнёво». «Она переехала. И это вышло очень хорошо, здесь так необходима хозяйка»,— писал он Званцевой в 1894 г.

«Ей понравилось, по-видимому, это большое хозяйство, и она увлеклась коровами. Пока идет все хорошо и спокойно. Я так рад, что массу мелких хлопот она взяла на себя. А старшие дочери занимаются с младшими — сыном и дочерью» 19.

С 1900 г. Репин уже почти не появляется в Здравнёве, где хозяйничают сначала Вера Алексеевна, а позднее дочери Надежда и Татьяна. Он живет исключительно в «Пенатах», в Куоккала, но живет уже не так, как ему хотелось бы, а так, как этого хотелось его новой и последней хозяйке, женщине властной, взявшей его в руки. Влияние Н. Б. Нордман не было благотворным и никоим образом не стимулировало творчества Репина, начавшего в конце концов тяготиться этой опекой и не слишком огорчившегося, когда она неожиданно уехала в Италию, где в 1914 г. и умерла. Репин шаг за шагом начинает перестраивать свои отношения к близким ему когда-то лицам, меняя понемногу даже мировоззрение. До сих пор остается загадочным факт раннего заката репинского искусства, того творческого оскудения, которое столь определенно наметилось около 1905 г.

Репин вдруг, на глазах у всех, начал явно стареть и дряхлеть. Никогда и прежде он не обладал большим, острым умом, его рассудок был всегда в подчинении у чувства. Если бы ум Репина был хотя бы наполовину равен его необычайному таланту, он был бы одним из величайших мировых гениев. Этот перевес дарования над интеллектом — основная черта репинской натуры.

В 900-х годах его высказывания и поступки начинали приобретать характер странный, почти ребяческий. Всем памятно увлечение Репина сеном и его горячая пропаганда этой «лучшей для человека пищи». Одновременно пришло и увлечение танцами и плясками, «повышающими у нас чувство пластики». Помню, с каким ужасом рассказывала М. Н. Толстая о тех плясовых оргиях под граммофон, которые чета Репиных устраивала по ночам в Ясной Поляне над комнатой Льва Николаевича, не знавшего, как дождаться отъезда этого явно «рехнувшегося человека».

Репин заметно опускался. Это неуклонное падение можно объяснить только тем, что он особенно бурно и до последней степени неосмотрительно реагировал на соблазны поздней любви. Весь свой огненный темперамент, всю свою страстность он отдавал уже не живописи, а Наталии Борисовне. Проблески живого творчества стали проявляться все реже, пока окончательно не заглохли.

Всем бросалось в глаза противоречие между Репиным 1880-х и Репиным 1900-х годов: из безбожника, глумящегося над религиозными предрассудками, он постепенно превращается в человека религиозного. Революция для него уже неприемлема. Он не находит в ней ничего положительного, все критикует, начиная от режима и твердого знака и кончая реформой правописания. Особенно его возмущает упразднение буквы Ђ. Он дает разрешение Чуковскому на издание воспоминаний «Бурлаки на Волге» только под условием сохранения старого правописания20.

То, что было начато Нордман-Северовой, довершили после революции русские эмигранты, окружавшие Репина и поставившие себе целью обрабатывать его в соответствующем духе. Это стало особенно легко, когда он начал дряхлеть и слабеть.

К. И. Чуковский рассказывает, что когда он был в 1927 г. в «Пенатах», он был не раз свидетелем полного маразма Репина, верившего самым фантастическим небылицам о Советской России, о «жестокости и варварстве большевиков». Он верил, например, что по Неве непрерывно плавают тысячи трупов «расстрелянных восставших». Даже пушечные выстрелы, во время наводнения доносившиеся из Сестрорецка, были разъяснены Репину его окружающими как знак перманентных восстаний. На все это он болезненно реагировал, мучительно волнуясь, страдая и заверяя того же Чуковского в своей преданности коммунизму:

«Ведь я (как при встрече с Верой в Питере Ясинский сказал ей, что он убежденный коммунист), так и я, как вам хорошо известно, также убежденный коммунист. Я обожаю коммуны, как качество, с самого древнего их проявления, что я и заявил публично в своих картинах. Это — рыцари добра и правды».

Однако временами он еще находил силы спорить и не соглашаться с окружающими. Так, несмотря на все их интриги, он не только тепло встретил приехавших к нему в «Пенаты» в 1926 г. советских художников — Бродского, А. Григорьева, Кацмана и Радимова, — приглашавших его приехать в СССР, но и соглашался на поездку21. Репина не пустили, наговорив ему таких страшных вещей, что у него пропала всякая охота покидать Финляндию.

Репинское окружение помешало осуществлению и его последней воли, касавшейся судьбы «Пенатов». В свое время он предложил петербургской Академии художеств «Пенаты» в качестве санатория для художниц. Академия согласилась, но потребовала обеспечить содержание усадьбы определенным вкладом

в банк. Репин внес 30 000 руб. В 1925 г. он готов был вновь оформить это дело, но его отговорили. В настоящее время «Пенаты» находятся на территории СССР, сожженная фашистами усадьба восстановлена и превращена в мемориальный музей И. Е. Репина.

К моменту кончины Репина здесь было сосредоточено огромное число картин, этюдов и рисунков. Всего насчитывалось свыше тысячи номеров. В течение 1931 —1932 гг. все это было ликвидировано, и сейчас «Пенаты» обескровлены. Нет возможности даже установить, куда ушли ценнейшие портреты, этюды и знаменитые альбомы с рисунками. Уцелели лишь кое-какие большие холсты последних лет, не нашедшие покупателей из-за размеров и качества: то были явные продукты старчества.

Мне не довелось видеть ни одной значительной картины Репина, написанной после 1917 г., но вот некоторые сведения о них, заимствованные из писем самого автора их, из сообщений В. И. Репиной и рассказов лиц, посетивших Репина, когда лучшие из его картин были еще у него23.

В начале 1921 г. в Петербурге распространился слух о смерти А. Ф. Кони, серьезно и долго хворавшего. Слух был подхвачен заграничной печатью и очень огорчил его давнего почитателя и друга Репина. В апреле того же года в «Пенаты» приехала В. И. Репина, сообщившая отцу, что она перед отъездом видела Кони, который не только жив и здоров, но даже читает лекции. Репин тотчас же пишет ему радостное письмо.

«Вера меня так обрадовала известием, что вы живы и читаете лекции. Я также был похоронен; и из Швеции получил даже прочувствованный некролог с портретом. Как не радоваться!.. И эта радость дала мне идею картины. Я подумал, что и Христос обрадовался, когда почувствовал, что он жив, и здоров был настолько, что отвалил камень (вроде плиты), заставлявший вход в хорошо отделанную гробницу Никодима, и вышел. Испугавшаяся стража соскочила в овраг. Он поднялся к дороге, огибающей стену Иерусалима; это совсем близко, тут же и Голгофа; и налево хорошо были видны кресты, с трупами разбойников, а посреди и его — уже пустой — крест, сыто напитанный кровью, внизу лужа крови. И трупы с перебитыми голенями еще истекали, делая и от себя лужи, на которые уже собаки собрались пировать... Радость воскресшего хотелось мне изобразить... Но как это трудно!.. До сих пор, несмотря на все усилия, не удается. В Гефсимании его встретила Магдалина, приняла за садовника, обратилась с вопросом: „Равуни?" Изумилась она, когда его узнала. Эта картина уже готова почти» 24. Эту вторую картину, «Утро воскресения», к тому времени законченную, так описывает В. И. Репина: «Фон — синева гор. Христос — бледный, тонкий, в покрывале, полузеленый, со следами распятия на руках»25. Но наибольшее впечатление на приехавшую произвела первая картина, на которой особенно эффектно было передано «освещение желтого рассвета».

Еще одна большая картина была в 1921 г. вполне закончена — «Неверие Фомы». О ней В. И. Репина пишет под свежим впечатлением: «Вечер, много свечей, все ученики со свечами — еврейские типы. Огни свечей отражаются в их глазах. Женщина со светильником радостно кричит. Христос стоит посредине и показывает свои руки Фоме, который, красный, отвернулся, опустив голову и закрывая лицо руками: ему совестно. Христос шатен, вьющиеся волосы»26. Но нелегко Репину давалась в эту пору работа над огромными сложными холстами. В письме к Кони он жалуется на упадок сил.

«Вот я все хвастаюсь перед вами,— какой я работник; а правду говоря, я работаю мало, и хорошо делаю: сам себя одергиваю, ибо после полуторачасовой скачки с препятствиями перед холстом начинаю портить и отодвигаюсь назад. Да, трудно взбираться по восходящей линии, как на Везувий...»27.

О своем тогдашнем тяготении к религиозным сюжетам он пишет тому же Кони в тоне полуизвинения, ибо Кони всегда считал, что религиозные темы — не дело Репина.

«...Я, как потерянный пьяница, не мог воздержаться от евангельских сюжетов (и это всякий раз на страстной) — они обуревают меня... Вот и теперь: есть (уже написана) встреча с Магдалиной у своей могилы (Иосифа, Арим[афейского]), появление его, по невероятно дерзкому желанию Фомы на собрании... Нет руки, которая взяла бы меня за шиворот и отвела от этих посягательств... И ведь есть же на мольберте мой сюжет (портретиста) — финское ,,Socie?te des artistes finlandais" [„Общество финляндских художников"]. В прошлом сентябре м-це меня так хорошо принимали в Гельсинках. И я, с разрешения Общества, говорил на вечере по-русски... Возвращаясь уже домой в вагоне жел[езной| дор[оги], меня стала будоражить совесть... Почему же мне, как делали умные Олеарии и Герберштейны, посещавшие Русь... не попытаться зафиксировать наше вчерашнее собрание финс[ких] художников?

...Ко мне понеслись по почте карточки присутствовавших... ,,И кисть его над смертными" играет... И теперь картина настолько подвинута, что частенько и финны заглядываются у меня на своих знаменитых земляков. [Особенно им нравится Сааринен, знаменитый архитектор, премированный в Париже за проект вокзала в Гельсингфорсе. И вот недостает только Стольберга, чтобы картина стала универсальной (извините за выражение). И тут наш „лукавый мужичонко" нашелся: он повесил портрет президента на стене. Если его не было, то он должен быть там]»23.

Уже из этого кудрявого описания обстоятельств, сопровождавших возникновение картины и работу над ней, видно что она не могла выйти удачной. Мне случилось видеть воспроизведение с нее: безрадостное, унылое впечатление, что-то внутренне-фальшивое и вынужденное. Картина ввиду ее явной неудачи не была даже приобретена для Гельсингфорского музея и осталась до сих пор в «Пенатах» в качестве свидетельства последнего увядания великого некогда мастера.

Репин дряхлел и изо дня в день слабел, но, верный себе, он до конца своих дней не выпускал из руки кисти. Вне искусства для него не было жизни.

Начиная с 1927 г. Репин все чаще стал думать о приближающемся конце. В мае этого года все помыслы его были сосредоточены на вопросе о будущей могиле. Прерывая длинное, старчески болтливое, но все еще интересное и насыщенное фактами прошлого письмо к Чуковскому, Репин внезапно меняет тему:

«Теперь следует серьезное, как последний момент умирающего человека, это — я. Вот письмо: вопрос о могиле, в которой скоро понадобится необходимость. Надо торопиться. Я желал бы быть похороненным в своем саду. Так как с момента моей смерти я, по духовному завещанию покойной Н. Б. Нордман, перестаю быть собственником земли, на которой я столько лет жил и работал (что вам хорошо известно), то я намерен просить, во-первых, нашу Академию художеств, которой пожертвована эта квартира совсем, в пользу будущего здесь приюта для художниц (интернационалок) — произведения мои — детям. Итак, я прошу у Академии художеств разрешения в указанном мною месте быть закопанным (с посадкою дерева в могиле же)»29.

Через 13 месяцев, в августе 1928 г., он снова пишет Чуковскому о могиле, под влиянием очередного приступа недомогания. Он уверен, что, кроме Академии и Финляндского правительства, ему особенно сможет помочь в деле разрешения быть похороненным у себя в саду хранитель художественного отдела Государственного Русского музея П. И. Нерадовский, который представляется ему всемогущим в Ленинграде. «Самого милого Петра Ивановича Нерадовского я пока не дерзаю беспокоить сею просьбою и обращаюсь к вам, как моему другу,— похлопочите об этом весьма важном вопросе, и, будучи приучен к вашим интересным талантливым письмам, я и теперь надеюсь на скорый ответ.

А дело уже не терпит отлагательства. Вот, например, сегодня: я с таким головокружением проснулся, что даже умываться и одеваться не мог: надо было хвататься за печку, за шкапы и прочие предметы, чтобы удержаться на ногах.

Да, пора, пора подумать о могиле, так как Везувий далеко, и я уже не смог бы, значит, доползти до кратера. Было бы весело избавить всех близких от всех расходов на похороны. Это — тяжелая скука. Пожалуйста, не подумайте, что я в дурном расположении по случаю наступающей смерти. Напротив, я весел, и даже в последнем сем письме к вам, милый друг, я уже опишу все, в чем теперь мой интерес в остающейся жизни,— им полны мои заботы».

«Прежде всего я не бросил искусства. Все мои последние мысли — о Нем, и я признаюсь: работал все, как мог, над своими картинами...»

«Вот и теперь, уже, кажется, больше полугода я работаю над (уже довольно секретничать!), — над картиной „Гопак", посвященной памяти Модеста Петровича Мусоргского... Такая досада: не удастся кончить... А потом еще и еще: все темы веселые, живые».

И опять внезапный переход к могиле:

«А в саду никаких реформ. Скоро могилу копать буду. Жаль, собственноручно не могу, не хватит моих ничтожных сил; да и не знаю...»

«А место хорошее. Голгофой называется. Под Чугуевской горой. Вы еще не забыли?»30.

Так жил и трудился этот замечательный художник и исключительный человек. Тысячи людей сгибаются в более ранние годы, особенно когда на их долю выпадает хотя бы небольшая часть тех художественных успехов, какие стали уделом Репина. Его они не испортили, не превратили в «генерала от искусства», как это обычно бывает. Он был до конца прост и ласков со всеми, кто приходил к нему за советом, особенно бережно и любовно относясь к подрастающему поколению. Вот почему память о нем с такой нежностью храним в своих сердцах мы, его ученики, даже те из нас, кто, преклоняясь перед его гигантским дарованием и творческой волей, не считали его таким же блестящим педагогом, каким он был художником. Педагогом Репин не был, но великим учителем все же был.

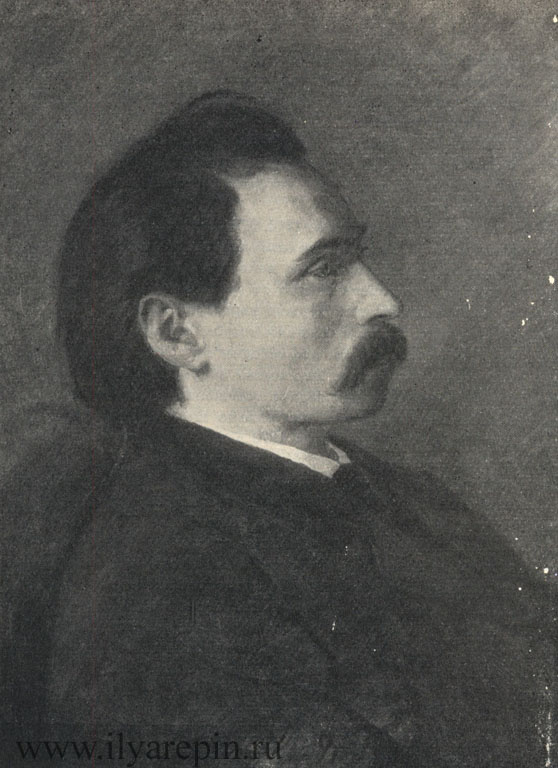

Сверху вниз: Репин в 1898 г. пишет портрет кн. М. К. Тенишевой. С фотографии того времени

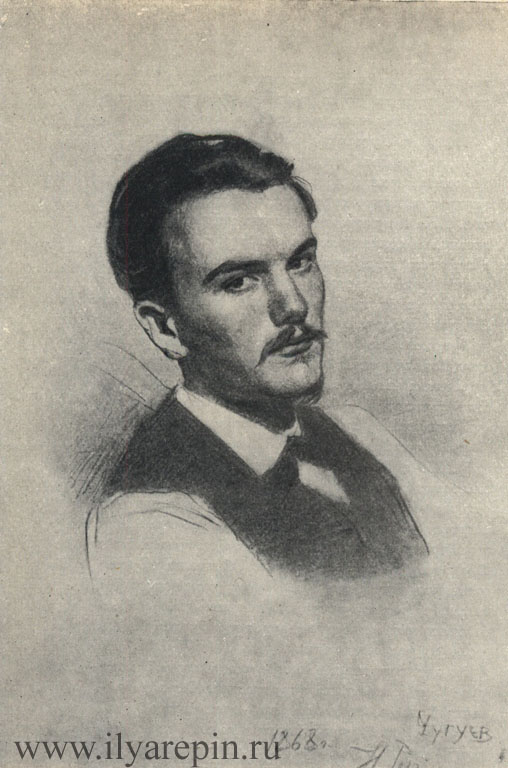

С. А. Маринич, художник. 1867. Был в собр. П. В. Деларова, позднее у А. В. Добрускиной [ныне в Музее Академии Художеств СССР]

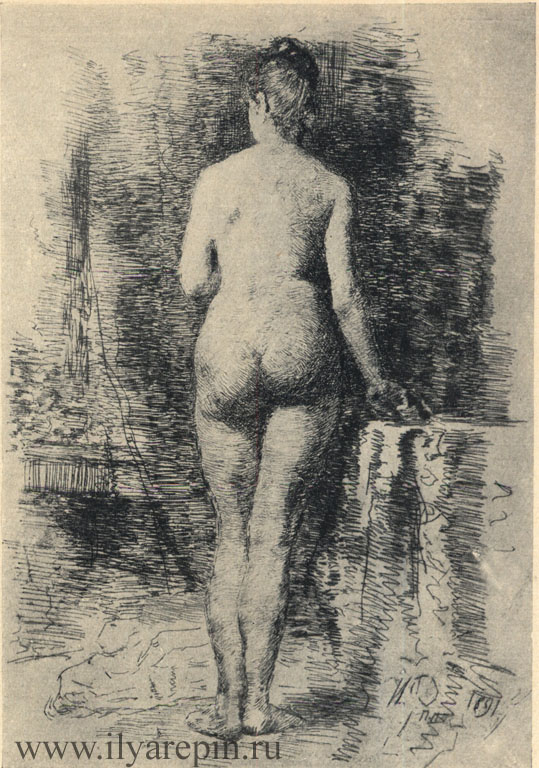

Натурщица спиной. Офорт. 1891

Чугуевец Жарков. 1868. ГТГ

Ранение картины «Иван Грозный и сын его Иван». С фотографии, снятой тотчас же после ранения, в 1913 г.

Примечания

Черты жизни и творчества

1 Письмо к Крамскому от 16 февраля 1881 г. —Архив Крамского. [См. Переписка И. Н. Крамского, т. II, стр. 405].

2 Письмо к Стасову от 1 августа 1887 г.— Архив В. В. Стасова. [См. И. Е. Репин и В. В. Ста-

сов. Переписка, т. II, стр. 116].

3 И. Репин. Письма к художникам и художественным деятелям. М., 1952, стр. 207.

4 15 декабря 1876 г.— Архив В. В. Стасова. [См. И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. I, стр. 144-147].

5 Там же, стр. 146.

6 Письмо к Стасову от 20 марта 1880 г. [См. И. Е. Р е п и н и В. В. Стасов. Переписка, т. II,

стр. 53].

7 [В опубликованном тексте: «пилить». Ср. И. Е. Р е п и н. Письма к художникам и художественным деятелям. М., 1952, стр. 601.

8 Письмо от 4 мая 1886 г.— Архив Н. А. Бруни. [См. И. Е. Репин. Письма к художникам и художественным деятелям, стр. 60—61].

9 К. Чуковский. Илья Репин. Воспоминания («Новый мир», 1935, кн. 5-я).

10 Там же.

11 Архив К. И. Чуковского.

12 Письмо от 9 сентября 1910 г.— Там же. [К. И. Чуковский датирует это письмо 27 февраля 1911 г.— См. К. И. Чуковский. Из воспоминаний. М., 1959, стр. 87—88].

13 Письмо от 27 февраля 1911 г.— Там же. [Это письмо К. И. Чуковский датирует 14 апреля 1911 г.- Там же, стр. 88].

?4 В. В. Перов (1869—1898). [Вряд ли это утверждение основательно, т. к. в 1886 г. В. В. Перову было всего лишь 17 лет].

15 Письмо к Званцевой от 21 декабря 1888 г.— Толстовский архив в Москве.

18 Письмо от 29 января 1889 г. —Там же. |17 Письмо от 21 сентября 1890 г.— Там же. [И. С. Зильберштейн считает датировку ошибочной и относит эту цитату к апрелю 1899 г.; он указывает, что отношения художника с Званцевой оборвались в 1891 г. См. И. С. Зильберштейн. Новые страницы творческой биографии Репина, стр. 208].

18 Письмо от 22 марта 1895 г.— Там же.

19 Письмо от 25 июня 1894 г. из Здравнёва. —Там же. [См. И. Е. Репин. Письма к художникам и художественным деятелям, стр. 101].

?? Письмо к П. И. Нерадовскому от 27 июля 1922 г.— Архив П. И. Нерадовского. [См. И. Е. Репин. Письма к художникам и художественным деятелям, стр. 228].

21 [Поездке в «Пенаты» посвящены воспоминания Е. Кацмана «Поездка к Репину в 1926 г.» и И. Гинцбурга «„Пенаты" и мои последние свидания с И. Е. Репиным». Обе статьи напечатаны в «Художественном наследстве. Репин», т. II, стр. 305 — 327].

22 [См. М. А. Карпенко. Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты», Л., 1957].

23 [Судьбе репинского художественного наследия, бывшего в «Пенатах», посвящено несколько статей и исследований; в частности, работа И. С. Зильберштейна: Новонайденный и утраченный Репин («Художественное наследство. Репин», т. I, стр. 33 — 80), а также сообщение В. Ф. Леви: Репин в годы революции (Там же, стр. 309 — 314) содержат не мало существенных данных].

14 Письмо к А. Ф. Кони от 15/28 апреля 1921 г. См. И. Е. Репин. Письма к художникам и художественным деятелям, стр. 224.

!5 Письмо В. И. Репиной к П. И. Нерадовскому. — Архив П. И. Нерадовского. !6 Письмо В. И. Репиной к П. И. Нерадовскому от 17 апреля 1921 г.— Там же. 17 Письмо к А. Ф. Кони от 4 июля н. с. 1921 г. См. И. Е. Репин. Письма к художникам и художественным деятелям, стр. 226.

28 Письмо к А. Ф. Кони от 29 июня/12 июля 1921 г.— Там же, стр. 226 — 227. Слов, заключенных в прямые скобки в опубликованном тексте «Писем к художникам и художественным деятелям», не приведено.

29 Письмо к К. И. Чуковскому от 18 мая 1927 г. Частично письмо опубликовано в кн. К. Чуковский. Из воспоминаний. М., 1959, стр. 89.

30 Письмо к К. И. Чуковскому от 18 августа 1928 г.— Там же, стр. 90.